Villevêque,

cartes postales

Villevêque,

cartes postales

Autres

cartes postales

du Maine-et-Loire

Autres cartes postales de France

collections

personnelles, tous droits de reproductions de ce site réservés

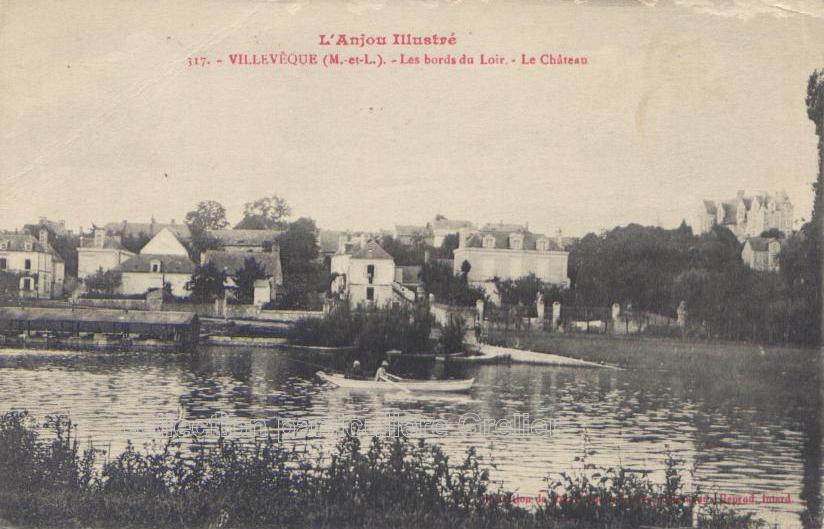

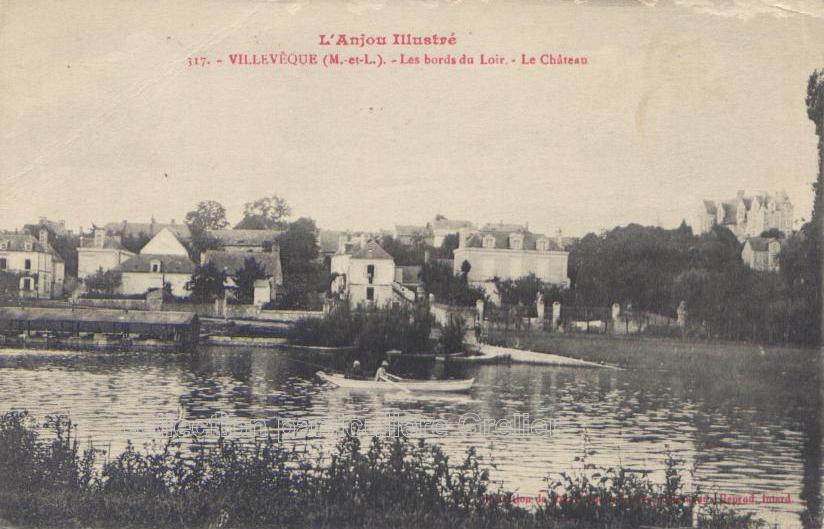

Villevêque,

les bords du Loir, le château

château

de Villevêque

collections

personnelles, tous droits de reproductions de ce site réservés

Célestin

Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876

-

- Villevêque

Canton N.-E. et arrondissement d'Angers (16 km) - Parochia de Villa

Episcopi 1259 (H. -D. B140, f°386) - Ville lévesque 1289

(H Daumeray, ch. or.) - La parroeisse de Vile évesque 1295 (H

Le Louroux, ch. or.) - Burgus, castrum de Villa Episcopi 1292

(G8) - Port-du-Loir 1793 - Sur le plateau et dans la vallée de

la rive gauche du Loir, - entre Corzé (2 km) à l'E., Pellouailles (4,5

km) et Saint-Silvin (2,25 km) au S., Ecouflant (9 km) à l'O., Soucelles

et Briolay au N. outre-Loir.

-

Le

chemin d'intérêt commun de Tiercé à la Loire y traverse le Loir sur

un pont et deux pontceaux avec levée, construits par adjudication du

21 juillet 1851, gravit la côte en longeant l'extrémité orientale du

bourg et se continue vers S. dans toute la longueur du territoire, jusqu'à

la rencontre de la route nationale de Nantes, qui descend du N. -E.

au S.-O. sur les confins extrêmes. - A l'opposé, ver l'O., passe la

ligne ferrée de Paris à Angers pa r le Mans, qui a établi à la Dionnière,

dans un coude du chemin de grande communication d'Angers à Morannes,

une station dite de St-Silvin-Briolay.

Le

chemin d'intérêt commun de Tiercé à la Loire y traverse le Loir sur

un pont et deux pontceaux avec levée, construits par adjudication du

21 juillet 1851, gravit la côte en longeant l'extrémité orientale du

bourg et se continue vers S. dans toute la longueur du territoire, jusqu'à

la rencontre de la route nationale de Nantes, qui descend du N. -E.

au S.-O. sur les confins extrêmes. - A l'opposé, ver l'O., passe la

ligne ferrée de Paris à Angers pa r le Mans, qui a établi à la Dionnière,

dans un coude du chemin de grande communication d'Angers à Morannes,

une station dite de St-Silvin-Briolay.

- Y

naît le ruisseau du Hutreau ; y passe celui de l'Epinière, tous deux

affluents du Loir, qui descend de l'E. à l'O. en bordure vers N., le

long de magnifiques prairies. A la lucarne d'une maison du bourg, faisant

face sur la rivière, on lit : Cette maison a esté finie de bastir

l'an de la grande crue, - c'est à dire probablement en 1711.

- En

dépendent les villages et hameaux de Craon (30 maisons, 57 habitants),

du Hutreau (4 maisons, 17 habitants), des Chardons (6 maisons, 14 habitants),

de la Dionnière (8 maisons, 33 habitants), des Varennes (16 maisons,

32 habitants), des Raveries (5 maisons, 15 habitants), de Fayet (8 maisons,

25 habitants), des Bouchets (13 maisons, 47 habitants), du Port-Ayrault

(3 maisons, 10 habitants), de Reugner (6 maisons, 24 habitants), de

Touraine (7 maisons, 19 habitants), de Beauregard (4 maisons, 15 habitants),

de Blitourne (5 maisons, 12 habitants), des Humeaux (3 maisons, 13 habitants),

des Gilberdières (10 maisons, 29 habitants), de la Jouinière (4 maisons,

13 habitants), de Frémoulin (5 maisons, 14 habitants), de la Potardière

(4 maisons, 15 habitants), de la Barre (25 maisons, 75 habitants), le

château de Pressiat et une centaine de fermes ou écarts.

- Superficie

: 2 803 ha, dont 110 ha de vignes, 70 ha de bois ; un moulin à blé,

en aval du pont, sur le Loir, vis-à-vis le bourg. - Depuis longtemps

ont disparu, avec la sucrerie de

Corzé ou la magnanerie d'Ardanne les cultures de betteraves ou de muriers,

qui les alimentaient.

- Population

: 423 feux, 912 hab. en 1720-1726 - 280 feux en 1789. - 1 663 hab. en

1790, dont 451 au bourg. - 1 540 hab. en 1806, dont 370 au bourg. -

1 743 hab. en 1831. - 1 769 hab. en 1841. - 1 717 hab. en 1851. - 1

696 hab. en 1861. - 1 686 hab. en 1866. - 1 520 hab. en 1872. - 1 526

hab. en 1876. - dont 503 au bourg (123 maisons, 125 ménages), aligné

à l'O. du chemin de Tiercé, le long du chemin vicinal qui le relie à

la gare de la Dionnière (6 km).

- Deux

Foires les lundis de Pâques et de la Pentecôte, - autrefois une

seule le jour de la St Pierre et St Paul (29 juin).

- Perception

et Bureau de poste de Pellouailles.

- Mairie,

avec Ecole laïque de garçons, construite par adjudication du

22 mars 1841, restaurée en 1856. - Ecole de filles, tenue par

les soeurs de la Sagesse, aux mains desquelles aussi est un hospice,

fondé par Mlle Tournier.

- Port

et lavoir sur le Loir installés en 1864.

- L'Eglise,

dédiée à St Pierre et primitivement, croit-on, à Notre-Dame (succursale,

30 septembre 1807), est dite en 1790 reconstruite à neuf depuis environ

dix-huit ans. Restaurée par adjudication du 25 juillet 1825 (architecte

François), agrandie d'un jubé en 1837, dégagée en 1844 d'une galerie,

elle conserve encore, malgré tous ces remaniements qui en ont transformé

complètement l'aspect, les murs romans de sa nef, où vers N. se montre

le petit appareil allongé, sans contreforts ni corniches, percé sous

le toit d'étroites petites baies cintrées à claveaux réguliers, le choeur

sur plan carré avec six longues fenêtres ogivales XIIIe siècle, et un

haut clocher de trois étages, dont deux plaqués de fausses arcares,

le troisième à doubles petites baies cintrées portées par une colonnette

avec chapiteau du XIe siècle, comme la nef. - L'intérieur

de l'édifice est badigeonné à la moderne. Au-dessus du choeur, plane

dans une sorte de coupole une Assomption informe, de style archaïque,

tout au plus du XVIIIe siècle, qui a une certaine prétention.

- L'ancien

presbytère, vendu nationalement le 26 prairial an IV au citoyen Florent

Manceau, a été racheté le 16 juin 1825 par la commune, autorisée d'une

ordonnance du 27 avril précédent. Il en dépend un vaste et bel enclos.

- Le cimetière a été transtéré en 1836.

- Quoi

qu'en indique la Carte cantonale, il n'existe aucun dolmen sur le territoire.

- Le

nom actuel du pays a remplacé évidemment un vocable antique qui reste

ignoré. Ce ne peut être, comme on l'a proposé, ni Scubiliacus

qui est Ecuillé, encore moins Amponiacus Ampoigné, ni le Vicus

Episcopi de la légende de St Séréné, qui est bien certainement Bourg-l'Evêque

en la paroisse de Simplé. Ce pourrait être plus probablement la villa

Vicus, qui n'est pas Bourg (voir ci-dessus p. 707) ; mais j'ai indiqué aussi déjà (tome

1 p.788) le vieux groupe de Craon, comme répondant sans doute au Cracatonnus

vicus de Grégoire de Tours qui dans cette hypothèse conserverait

la dénomination primitive du pays. La direction des voies antiques vers

le Loir est de ce côté, tandis qu'une voie transversale, longeant la

rive, les reliait à la grande voie de Durtal. - L'oeuvre de l'église

atteste que le centre de la paroisse est au moins dès le XIe siècle

au bourg actuel, dont je n'ai rencontré pourtant nulle part encore le

nom dans les chartes avant le XIIIe. Il est probable qu'elle fut détachée,

comme tout le pays, de l'immense paroisse de St Silvin, qui appartenait

à la Trésorerie du Chapitre de St Maurice. On s'explique peut-être ainsi

l'établissement d'un manoir épiscopal au bourg, qui devient le domaine

propre de l'évêque, Villa Episcopi, Ville-Evêque, avec un véritable

château-fort, commandant le passage du Loir et la communication entre

les deux principales routes. Le curé, à la nomination de l'évêque, était

son secrétaire désigné de plein droit et par suite choisi d'ordinaire

parmi les plus doctes ou riches personnages. Il devait en guise de vassalité

et pour reconnaître la pension annuelle, que lui assurait le prélat,

présenter chaque année au fermier de la seigneurie une longe de boeuf,

douze pains et douze pintes de vin, à quelque prix que fussent pain,

viande et vin. - Il percevait un tiers seulement des prémices et offrandes

dont le reste revenait à l'évêque.

- Curés

: Pierre de la Graverie, 1267. - Phil. de la Cour, de

Curia, 1292 . - Herbert Routier, Rotarii, 1304 (G7, f°74).

Son testament est du 18 juin 1336. - Phil. du Puiset, de Puziaco,

qui par testament du 31 août 1361 fonde une chapelle en l'église de

Villebernier et ordonne de faire peindre son portrait à l'autel de la

Vierge, dans l'église de St Maimbeuf d'Angers (G701 f°4). - Aimery de

Coron, de Corrons, 1419 (D8). - Mic. Lesourd, 1432. - Rob.

Cordelle, 1461, 1468. - Hermann de Vienne, V. ce nom,

doyen de St Martin d'Angers, 1474. - Jean Dauvet, 1498. - Pierre

Lemary, 1517. - René Cartin, 1519, 1524. - Martin Quétier,

1743. - Michel Lesourd, chanoine de St Maurice, 1569, 1577. -

André Boucicault, qui résigne en 1584. - Laurent Leroyer,

septembre 1584. - Pierre Bridault, 1586, 1597. Le 28 mars 1592, Samedi-Saint,

l'armée du prince de Conti s'abat sur la paroisse. Les soudarts entrent

dans l'église, «la où ilz ont faict boire leurs chevaulx dans le vaisseau,

où on avaoit faict l'eau béniste, ont battu le prestre, qui administrait

les Saints Sacrements, violé les femmes et filles, qui communioient

en ladite église, et se les vendoient les ungs aux aultres, » dit Louvet.

- Nic. de Paris, docteur de Sorbonne, 1616 † le 7 mai 1634. En

1640 la peste était sur la paroisse et le curé en fuite. - Jean Martineau,

archidiacre d'outre-Maine, 1642. Il ne fait pas seulement acte de présence.

Un arrêt célèbre du 9 juin 1654, rendu en Parlement sur la requête de

l'évêque Henri Arnauld (Paris, Lepetit, in-4° de 68 p.), le condamna

à résidence, sans qu'il paraisse y avoir obéi. - Jacques Leloyer,

docteur en théologie, mars 1658, mort et inhumé à St-Clément-de-la-Place

le 24 juin 1681, âgé de 64 ans. Il met des sentences de Virgile et d'Horace

à ses registres et s'était fait une réputation avec une recette contre

la rage, qui se distribuait officiellement et se réimprimait encore

au XVIIIe siècle (in-4°, 1/2 f., veuve R. Hernault, 1714). Sa formule

comprenait du galéga, du romarin, de la sauge, de l'angélique, du cassier,

des paquerettes, des poinste d'églantiers, de l'ail, du sel et du vin.

- Bernard du Tremblier de la Varenne, 1681, inhumé le

14 janvier 1722. Les cartons Grille contiennent de lui une espèce de

prière ou de discours « prononcé le 3 juillet 1711, en entrant

tout vivant, pour visiter les fosses, qu'il s'est fait faire dans le

cimetière de sa paroisse dessous une grande croix, qu'il y a fait planter

». - Pierre Boullet, inhumé le 22 avril 1753, âgé de 76 ans. - René

Riffault, vicaire depuis 1743, curé à partir de juin 1752, résigne

en 1780 et est inhumé le 17 juin 1782, âgé de 65 ans. Son éloge fut

prononcé par l'évêque de Grasse probablement dans son église paroissiale.

Il avait été rédigé par Rangeard, dont le Mss. autographe est conservé

à la Bibl. d'Angers, Mss. 677. - Le 17 septembre 1773 avait été posée

la première pierre du grand autel reconstruit par l'architecte Pierre

Robin, d'Angers. En détruisant l'ancien, on trouva un reliquaire, sur

lequel était inscrite la date de sa consécration par l'évêque Henri

Arnauld, 24 avril 1684, et qui fut replacé dans la construction nouvelle.

- Andté-Jacques Gautereau, inhumé le 25 juillet 1789, âgé de

44 ans. - Dumesnil, 1789, qui prête, le 13 février 1792, «le

serment exigé du clergé fonctionnaire » mais avec des restrictions qui

le font annuler. - Chevreux, vicaire de Corzé, élu le 21 mars

1791. - J.-D. Prévost, août 1791, qui abdique le 3 germinal an

II.

- Le

fief formait une châtelennie du domaine propre de l'Evêché d'Angers,

qui y exerçait haute, basse et moyenne justice, droit de dîme au treizième,

plus un portouérée ou chage d'homme par quartier de vignes, - privilège

de pêche exclusive dans le Loir depuis le Port-Erreau sous les moulins

de Corzé jusqu'au pré de Broche, vis-à-vis la Roche-Clérembauld, - le

bénéfice des épaves, notamment les dépouilles des noyés, dont l'or appartenait

à l'évêque, l'argent à son sergent, - et tous autres droits seigneuriaux.

De hautes futaies, d'immenses bois s'ouvraient aux chasses, peuplées

de cerfs, de biches, de bêtes fauves. Les curieux documents du Livre

de Guillaume Le Maire indiquent avec quel soin jaloux elles étaient

gardées. - Trois moulins à blé en dépendaient sur le Loir, où sur leur

chaussée avait été consstruit vers 1480 un quatrième moulin d'abord

à foulon, puis à blé en 1650? - On comptait au XIVe siècle, jusqu'à

six bouchers, «à fenestrage », c'est-à-dire en boutique, dans le bourg,

ou, comme on disait, dans la ville ; - sur la grande rue, près le pavillon

de Beaumont, s'élevait l'Aumônerie, détruite avant le XVIIIe siècle.

- On

trouve dès le XVIe siècle, mention d'écoles, qui par une exception

rare, s'y maintiennent jusqu'à la Révolution, tant de filles que de

garçons, ces derniers tenues par un prêtre-chapelain. Celle des filles

étaient dirigée en 1691 par deux dames de la Propagation de la Foi d'Angers.

- Le

château forme dès le XIIe siècle une place-forte, élevée sur la hauteur,

et dominant le bourg de sa puissante et double enceinte de pierres,

que bordait une ceinture de larges douves. Il fut surpris «par faux

aguetz » pendant les guerres anglaises en mars 1363, par Jean de la

Haie d'Echemiré assisté du sire de la Prézaie, et tous deux, instalés

là, mirent le pays au pillage, jusqu'à leur expulsion vers la mi-avril.

Deux fois

abattu

ou tout au moins démantelé par ordre royal, deux fois réédifié par l'évêque

de Bueil, la destruction était ordonnée de nouveau en 1428, mais le

Chapitre de St-Maurice obtint qu'elle fût au moins différée jusqu'à

la levée du siège d'Orléans. Le manoir subit alors une transformation

complète, et de forteresse de guerre devint habitation de plaisance

sous l'épiscopat de Jean de Beauvau, dont deux lucarnes aux combles,

l'escalier et quatres manteaux de cheminées portent encore les armes.

On voit par les comptes que ces grands travaux s'exécutaient de 1448

à 1450. On refait alors le pont-levis et la porte de la chapelle ; on

dégage la cour des logis qui l'encombraient et on fraie un chemin d'accès

aux voitures en comblant une douve devant le portail ; on répare la

prison ; on remanie toutes les dépendances, même le jardin dont les

plants de vignes sont renouvelés. Mais dès cette époque l'habitation

seigneuriale reste délaissée par ses maîtres au profit du logis d'Eventard,

plus voisin de la ville, plus approprié aux moeurs nouvelles et surtout

mieux à portée de toutes les communications. La châtellenie de Villevêque,

avec tous ses revenus, est abandonnée à une fermier, qui laisse tomber

en ruines l'enceinte et les bâtiments. Dès la fin du XVIIe siècle, toutes

les croisées vers l'O., autrefois vitrées et grillées, avaient été enmurées,

comme on les voit encore, pour obvier aux réparations d'entretien ;

la plupart des chambres étaient utilisées en greniers et leurs ouvertures

condamnées, comme celles de la chapelle autrefois éclairée de cinq beaux

vitraux et aujourd'hui détruite. Elle formait le prolongement de l'aile

vers S.E. La ruine telle quelle, avec partie du domaine, fut vendue

nationalement le 16 février 1791 pour la somme de 35 000 livres aux

citoyens Cl.-Augustin Tourmond, notaire, et André-Guy Parage, maire,

et est advenue par acquêt du 24 octobre 1873 à M. Lochard, orfère d'Angers,

enfant du pays. Un dessin a été donné par Hawke dans l'Anjou

de M. Godard. - La bâtisse entière, comprenait un corps rectangulaire,

dominé par deux lucarnes ornementées, avec une belle tour pentagonale

d'escalier, vers S., est en plein dégât mais doit être bientôt restaurée.

Une aile vers N. a été abattue, comme il apparaît aux arrachements des

énormes murs, d'où se détachent des restes des fondations de l'enceinte

intérieure. Au devant de l'entrée, vers l'E., a été retrouvée l'entrée

d'une suite de caves ou plutôt de carrières plongeant en plein coeur

du tuffeau qui forme le sol. Tout près, un ancien puits va chercher

l'eau à 80 pieds de profondeur, au niveau de la rivière voisine. L'intérieur

du logis a conservé ses cheminées seigneuriales et les greniers avec

charpente du XVe siècle. Partout dans les cours et aussi sous le sol

des appartements se sont rencontrés des tombeaux de pierre dont quelques-uns

contenaient deux corps, avec quelques débris d'armes et de poteries

qui n'ont pas été recueillis.

abattu

ou tout au moins démantelé par ordre royal, deux fois réédifié par l'évêque

de Bueil, la destruction était ordonnée de nouveau en 1428, mais le

Chapitre de St-Maurice obtint qu'elle fût au moins différée jusqu'à

la levée du siège d'Orléans. Le manoir subit alors une transformation

complète, et de forteresse de guerre devint habitation de plaisance

sous l'épiscopat de Jean de Beauvau, dont deux lucarnes aux combles,

l'escalier et quatres manteaux de cheminées portent encore les armes.

On voit par les comptes que ces grands travaux s'exécutaient de 1448

à 1450. On refait alors le pont-levis et la porte de la chapelle ; on

dégage la cour des logis qui l'encombraient et on fraie un chemin d'accès

aux voitures en comblant une douve devant le portail ; on répare la

prison ; on remanie toutes les dépendances, même le jardin dont les

plants de vignes sont renouvelés. Mais dès cette époque l'habitation

seigneuriale reste délaissée par ses maîtres au profit du logis d'Eventard,

plus voisin de la ville, plus approprié aux moeurs nouvelles et surtout

mieux à portée de toutes les communications. La châtellenie de Villevêque,

avec tous ses revenus, est abandonnée à une fermier, qui laisse tomber

en ruines l'enceinte et les bâtiments. Dès la fin du XVIIe siècle, toutes

les croisées vers l'O., autrefois vitrées et grillées, avaient été enmurées,

comme on les voit encore, pour obvier aux réparations d'entretien ;

la plupart des chambres étaient utilisées en greniers et leurs ouvertures

condamnées, comme celles de la chapelle autrefois éclairée de cinq beaux

vitraux et aujourd'hui détruite. Elle formait le prolongement de l'aile

vers S.E. La ruine telle quelle, avec partie du domaine, fut vendue

nationalement le 16 février 1791 pour la somme de 35 000 livres aux

citoyens Cl.-Augustin Tourmond, notaire, et André-Guy Parage, maire,

et est advenue par acquêt du 24 octobre 1873 à M. Lochard, orfère d'Angers,

enfant du pays. Un dessin a été donné par Hawke dans l'Anjou

de M. Godard. - La bâtisse entière, comprenait un corps rectangulaire,

dominé par deux lucarnes ornementées, avec une belle tour pentagonale

d'escalier, vers S., est en plein dégât mais doit être bientôt restaurée.

Une aile vers N. a été abattue, comme il apparaît aux arrachements des

énormes murs, d'où se détachent des restes des fondations de l'enceinte

intérieure. Au devant de l'entrée, vers l'E., a été retrouvée l'entrée

d'une suite de caves ou plutôt de carrières plongeant en plein coeur

du tuffeau qui forme le sol. Tout près, un ancien puits va chercher

l'eau à 80 pieds de profondeur, au niveau de la rivière voisine. L'intérieur

du logis a conservé ses cheminées seigneuriales et les greniers avec

charpente du XVe siècle. Partout dans les cours et aussi sous le sol

des appartements se sont rencontrés des tombeaux de pierre dont quelques-uns

contenaient deux corps, avec quelques débris d'armes et de poteries

qui n'ont pas été recueillis.

- La

paroisse dépendait de l'Archiprêtré, de l'Election, des Aides, du Grenier

à sel d'Angers, du District en 1788-1790 de Châteauneuf.

-

-

Le

chemin d'intérêt commun de Tiercé à la Loire y traverse le Loir sur

un pont et deux pontceaux avec levée, construits par adjudication du

21 juillet 1851, gravit la côte en longeant l'extrémité orientale du

bourg et se continue vers S. dans toute la longueur du territoire, jusqu'à

la rencontre de la route nationale de Nantes, qui descend du N. -E.

au S.-O. sur les confins extrêmes. - A l'opposé, ver l'O., passe la

ligne ferrée de Paris à Angers pa r le Mans, qui a établi à la Dionnière,

dans un coude du chemin de grande communication d'Angers à Morannes,

une station dite de St-Silvin-Briolay.

Le

chemin d'intérêt commun de Tiercé à la Loire y traverse le Loir sur

un pont et deux pontceaux avec levée, construits par adjudication du

21 juillet 1851, gravit la côte en longeant l'extrémité orientale du

bourg et se continue vers S. dans toute la longueur du territoire, jusqu'à

la rencontre de la route nationale de Nantes, qui descend du N. -E.

au S.-O. sur les confins extrêmes. - A l'opposé, ver l'O., passe la

ligne ferrée de Paris à Angers pa r le Mans, qui a établi à la Dionnière,

dans un coude du chemin de grande communication d'Angers à Morannes,

une station dite de St-Silvin-Briolay.

abattu

ou tout au moins démantelé par ordre royal, deux fois réédifié par l'évêque

de Bueil, la destruction était ordonnée de nouveau en 1428, mais le

Chapitre de St-Maurice obtint qu'elle fût au moins différée jusqu'à

la levée du siège d'Orléans. Le manoir subit alors une transformation

complète, et de forteresse de guerre devint habitation de plaisance

sous l'épiscopat de Jean de Beauvau, dont deux lucarnes aux combles,

l'escalier et quatres manteaux de cheminées portent encore les armes.

On voit par les comptes que ces grands travaux s'exécutaient de 1448

à 1450. On refait alors le pont-levis et la porte de la chapelle ; on

dégage la cour des logis qui l'encombraient et on fraie un chemin d'accès

aux voitures en comblant une douve devant le portail ; on répare la

prison ; on remanie toutes les dépendances, même le jardin dont les

plants de vignes sont renouvelés. Mais dès cette époque l'habitation

seigneuriale reste délaissée par ses maîtres au profit du logis d'Eventard,

plus voisin de la ville, plus approprié aux moeurs nouvelles et surtout

mieux à portée de toutes les communications. La châtellenie de Villevêque,

avec tous ses revenus, est abandonnée à une fermier, qui laisse tomber

en ruines l'enceinte et les bâtiments. Dès la fin du XVIIe siècle, toutes

les croisées vers l'O., autrefois vitrées et grillées, avaient été enmurées,

comme on les voit encore, pour obvier aux réparations d'entretien ;

la plupart des chambres étaient utilisées en greniers et leurs ouvertures

condamnées, comme celles de la chapelle autrefois éclairée de cinq beaux

vitraux et aujourd'hui détruite. Elle formait le prolongement de l'aile

vers S.E. La ruine telle quelle, avec partie du domaine, fut vendue

nationalement le 16 février 1791 pour la somme de 35 000 livres aux

citoyens Cl.-Augustin Tourmond, notaire, et André-Guy Parage, maire,

et est advenue par acquêt du 24 octobre 1873 à M. Lochard, orfère d'Angers,

enfant du pays. Un dessin a été donné par Hawke dans l'Anjou

de M. Godard. - La bâtisse entière, comprenait un corps rectangulaire,

dominé par deux lucarnes ornementées, avec une belle tour pentagonale

d'escalier, vers S., est en plein dégât mais doit être bientôt restaurée.

Une aile vers N. a été abattue, comme il apparaît aux arrachements des

énormes murs, d'où se détachent des restes des fondations de l'enceinte

intérieure. Au devant de l'entrée, vers l'E., a été retrouvée l'entrée

d'une suite de caves ou plutôt de carrières plongeant en plein coeur

du tuffeau qui forme le sol. Tout près, un ancien puits va chercher

l'eau à 80 pieds de profondeur, au niveau de la rivière voisine. L'intérieur

du logis a conservé ses cheminées seigneuriales et les greniers avec

charpente du XVe siècle. Partout dans les cours et aussi sous le sol

des appartements se sont rencontrés des tombeaux de pierre dont quelques-uns

contenaient deux corps, avec quelques débris d'armes et de poteries

qui n'ont pas été recueillis.

abattu

ou tout au moins démantelé par ordre royal, deux fois réédifié par l'évêque

de Bueil, la destruction était ordonnée de nouveau en 1428, mais le

Chapitre de St-Maurice obtint qu'elle fût au moins différée jusqu'à

la levée du siège d'Orléans. Le manoir subit alors une transformation

complète, et de forteresse de guerre devint habitation de plaisance

sous l'épiscopat de Jean de Beauvau, dont deux lucarnes aux combles,

l'escalier et quatres manteaux de cheminées portent encore les armes.

On voit par les comptes que ces grands travaux s'exécutaient de 1448

à 1450. On refait alors le pont-levis et la porte de la chapelle ; on

dégage la cour des logis qui l'encombraient et on fraie un chemin d'accès

aux voitures en comblant une douve devant le portail ; on répare la

prison ; on remanie toutes les dépendances, même le jardin dont les

plants de vignes sont renouvelés. Mais dès cette époque l'habitation

seigneuriale reste délaissée par ses maîtres au profit du logis d'Eventard,

plus voisin de la ville, plus approprié aux moeurs nouvelles et surtout

mieux à portée de toutes les communications. La châtellenie de Villevêque,

avec tous ses revenus, est abandonnée à une fermier, qui laisse tomber

en ruines l'enceinte et les bâtiments. Dès la fin du XVIIe siècle, toutes

les croisées vers l'O., autrefois vitrées et grillées, avaient été enmurées,

comme on les voit encore, pour obvier aux réparations d'entretien ;

la plupart des chambres étaient utilisées en greniers et leurs ouvertures

condamnées, comme celles de la chapelle autrefois éclairée de cinq beaux

vitraux et aujourd'hui détruite. Elle formait le prolongement de l'aile

vers S.E. La ruine telle quelle, avec partie du domaine, fut vendue

nationalement le 16 février 1791 pour la somme de 35 000 livres aux

citoyens Cl.-Augustin Tourmond, notaire, et André-Guy Parage, maire,

et est advenue par acquêt du 24 octobre 1873 à M. Lochard, orfère d'Angers,

enfant du pays. Un dessin a été donné par Hawke dans l'Anjou

de M. Godard. - La bâtisse entière, comprenait un corps rectangulaire,

dominé par deux lucarnes ornementées, avec une belle tour pentagonale

d'escalier, vers S., est en plein dégât mais doit être bientôt restaurée.

Une aile vers N. a été abattue, comme il apparaît aux arrachements des

énormes murs, d'où se détachent des restes des fondations de l'enceinte

intérieure. Au devant de l'entrée, vers l'E., a été retrouvée l'entrée

d'une suite de caves ou plutôt de carrières plongeant en plein coeur

du tuffeau qui forme le sol. Tout près, un ancien puits va chercher

l'eau à 80 pieds de profondeur, au niveau de la rivière voisine. L'intérieur

du logis a conservé ses cheminées seigneuriales et les greniers avec

charpente du XVe siècle. Partout dans les cours et aussi sous le sol

des appartements se sont rencontrés des tombeaux de pierre dont quelques-uns

contenaient deux corps, avec quelques débris d'armes et de poteries

qui n'ont pas été recueillis.