Introduction

Nantes et Angers, où j’ai vécu, sont des villes universitaires, mais à Provins rien de tel et il faut aller à Paris faire ses études, donc les frais sont bien plus élevés. Dans les fonds des notaires, on rencontre donc aussi des actes témoins de ces dépenses à Paris. Ainsi Claude Boucher a une rente en nature qui lui est due, car à cette époque, l’immense majorité des ventes foncières et des baux sont payés en nature. Mais à Paris, il faut de l’argent liquide pour payer, pas du blé ! Donc, ici, il est venu à Provins vendre une année de sa rente en nature à un marchand, qui manifestement a des greniers à blé, et vend du blé. Ainsi, Claude Boucher repartira à Paris avec 2 livres tournois en poche, mais sa rente l’an prochain sera encore due en nature à Provins, ec… sans que l’on sache si il aura alors fini ses études à Paris, mais je le suppose sinon il aurait vendu plus d’une année de sa rente…

L’acte qui suit est important car il m’a permis de comprendre comment faisaient les étudiants, et d’ailleurs bien d’autres personnes, lorsqu’ils possédaient une ou plusieurs rentes en nature, ce qui était le cas le plus fréquent à cette époque. Donc, j’ai compris qu’il existait des marchands de blé qui eux se faisaient payer en argent liquide…

Vente d’une année de rente en nature

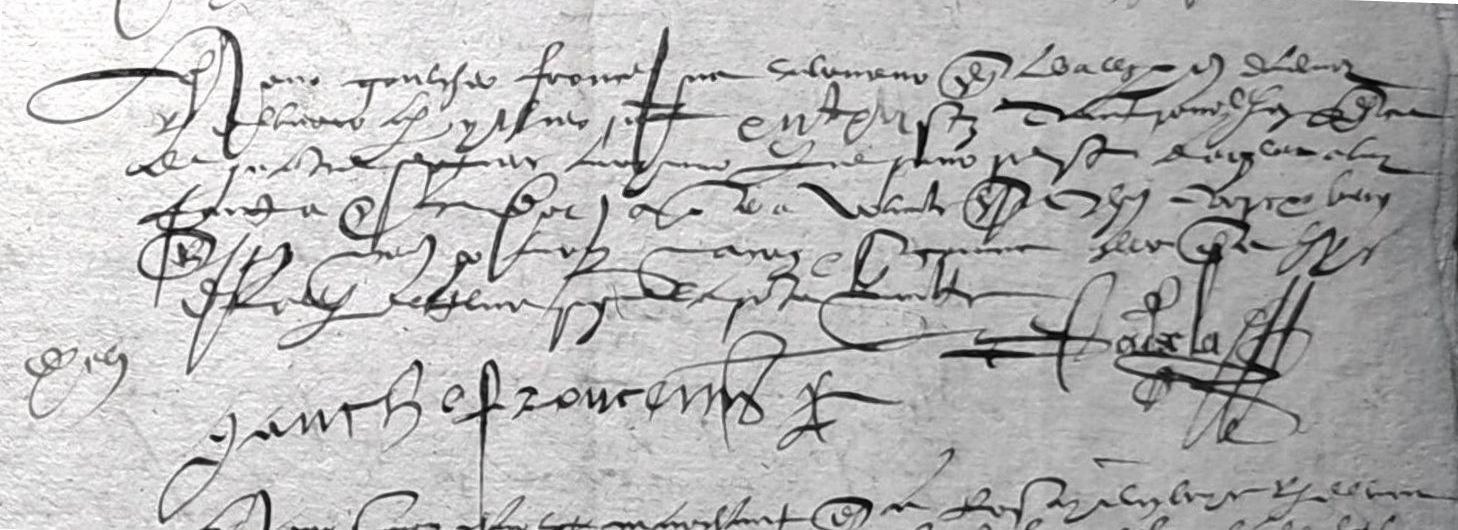

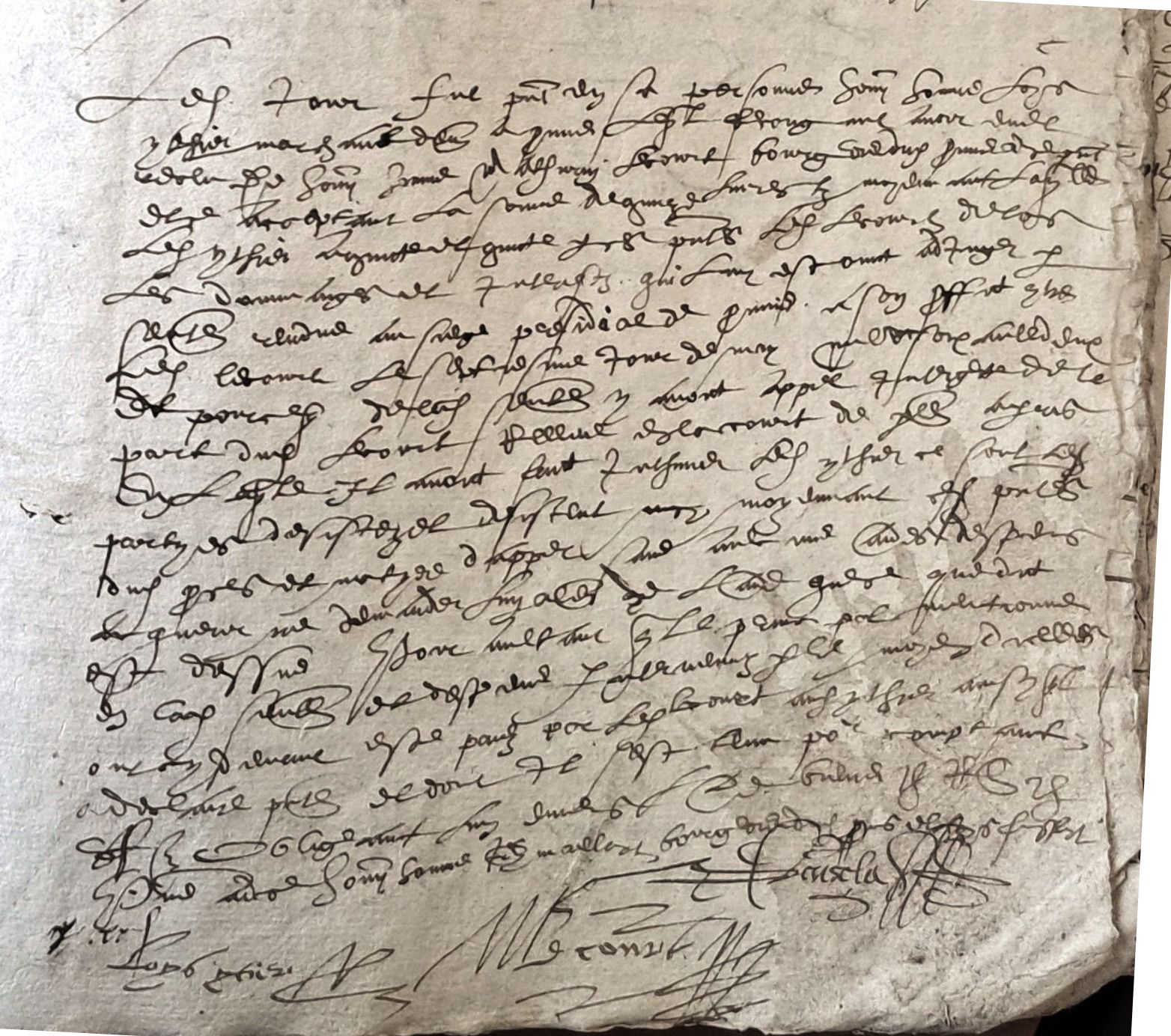

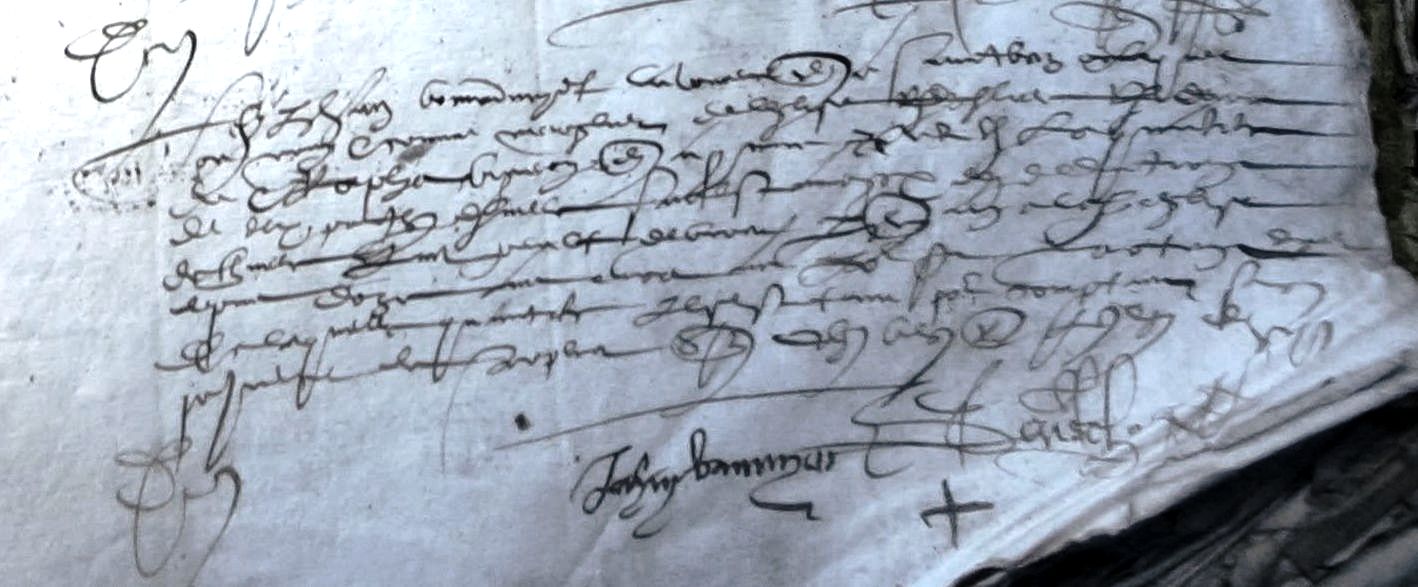

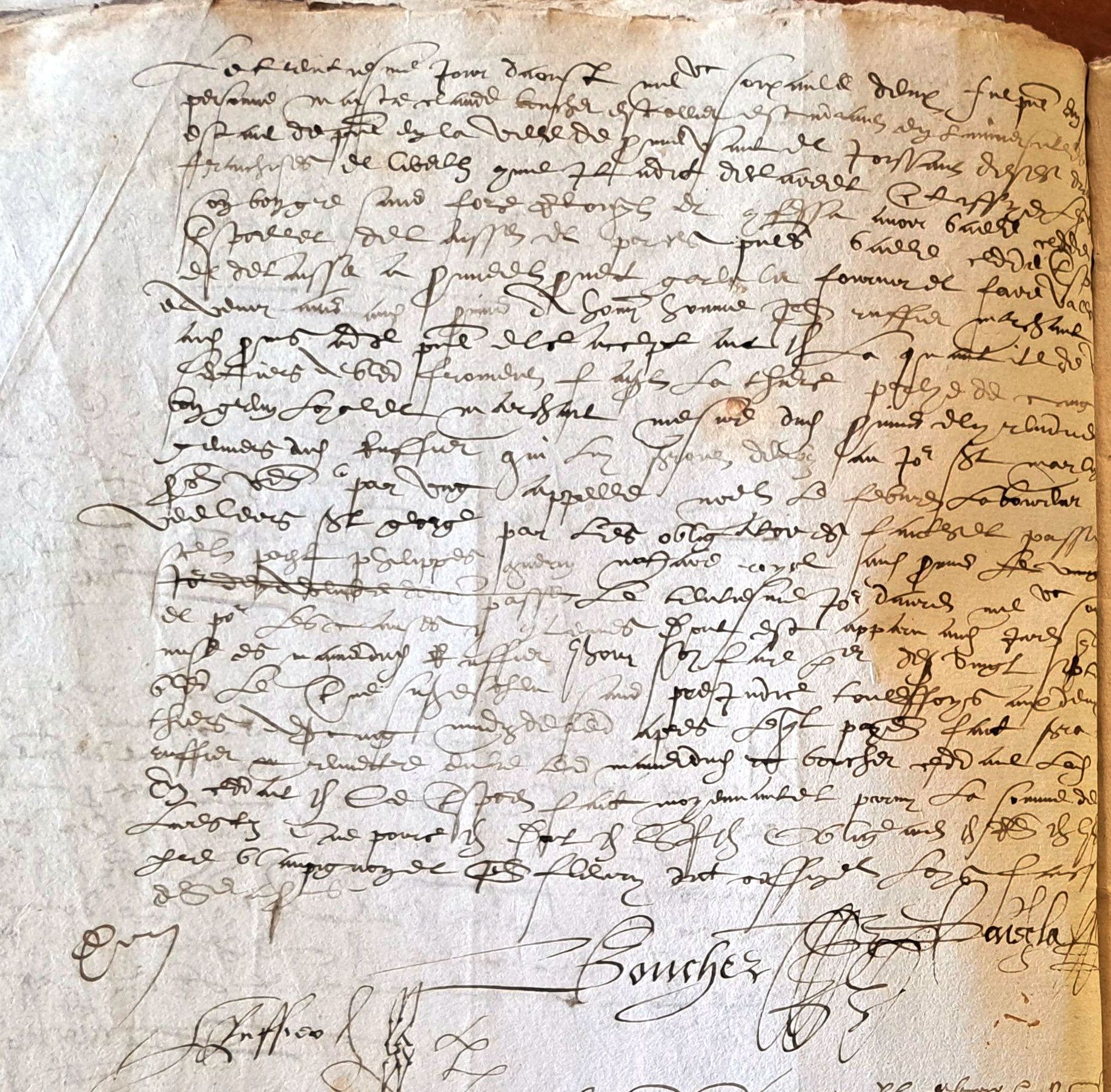

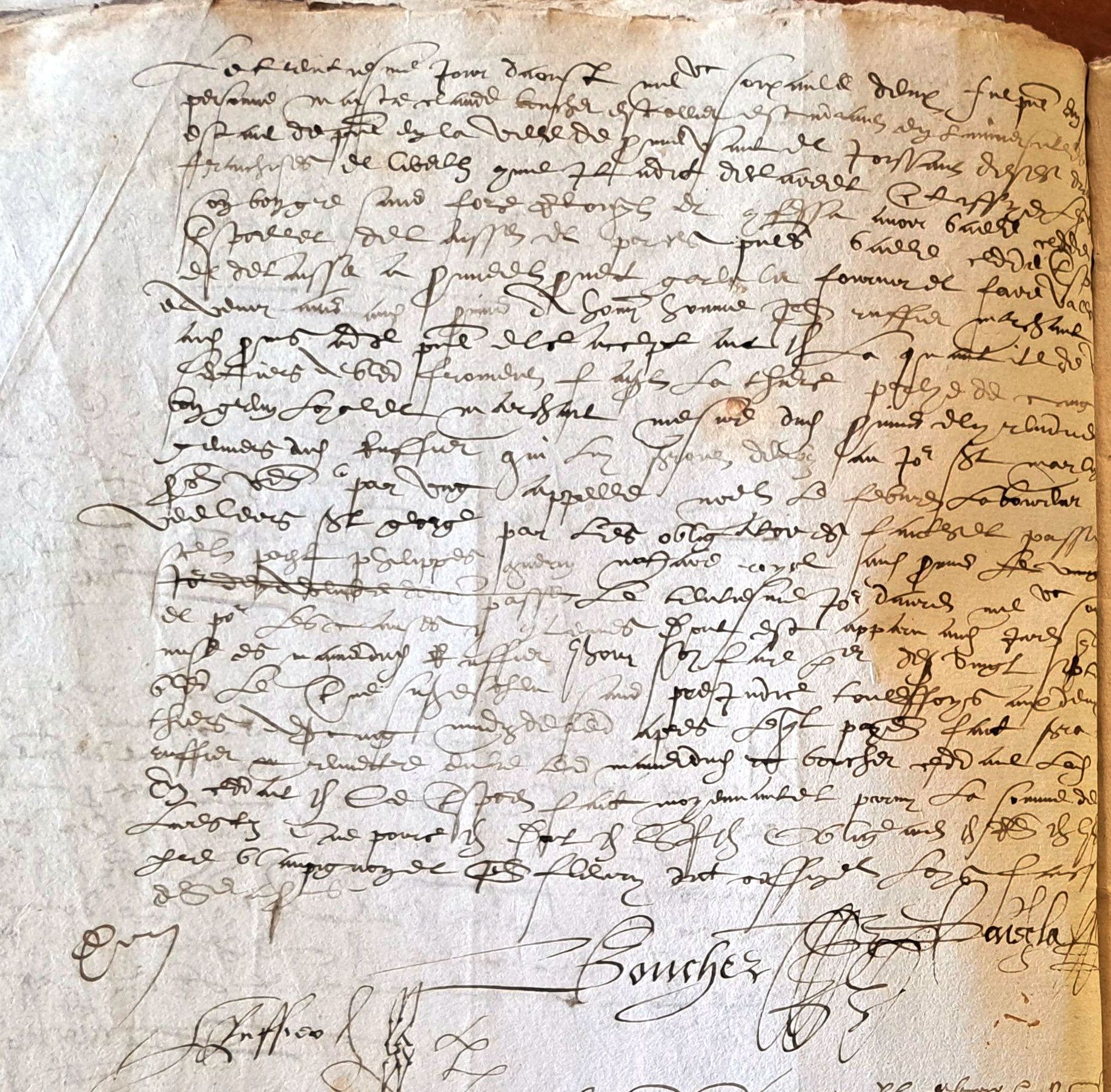

Attention,l’acte qui suit est rarissime car il comporte des signatues des parties présentes. Les notaires faisaient peu signer var cela n’était pas dans leurs obligations à cette date, et on peut donc se réjouir beaucoup de rencontrer de telles signatures…

AD77-1056E476 Ponthus Baisela notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation

1562.08.30 vue 152 – maistre Claude Boucher escolier estudiant en l’université de Paris, de présent en la ville de Provins, usant et jouissant de ses droits franchises et libertés comme il a dit et déclaré lequel de son bon gré sans force recognait et confesse avoir baillé ceddé transporté et par ces présentes baillé cèdde délaisse, a promis et promet garder fournir et faire valoire advenir audit Provins à honorable homme Jehan Ruffier marchant audit Provins ad ce présent et acceptant la quantité de 2 septiers de bled froment faisant la tierce partie de cinq bon grain loyal marchant mesure dudit Provins rendu es greniers dudit Ruffier qui luy seront délivrés au jour st Martin prochainement venant par ung appellé Noel Lefebvre laboureur à Villiers St Georges par lettres obligataires passées par devant Philippe Gueray (écrit Guerin dans la table des notaires) notaire royal audit Provins le 30 avril 1560 et pour les causes y contenues dont est apparu et mises es mains dudit Ruffier sans prétendre toutefois aux deux thiers desdits cinq muids de bled, après lequel payement fait fera ledit Ruffier remettre entre les mains dudit Boucher ceddant ladite lettre en ceddant … ledit transport fait moyennant la somme de 2 livres tz que pour ce … fait etc renonçant etc obligeant etc présents Pierre Blanpignon et Jehan Fleury – signé Boucher Ruffier