L’INSEE nous apprend que désormais en France, 50,5 % des enfants naissent hors mariage, soit plus d’un sur deux.

ILLÉGITIME. adj. Qui n’a pas les conditions, les qualités requises par la loi pour être légitime. Enfant illégitime. Mariage illégitime.

BÂTARD, ARDE. adj. Qui est né hors de légitime mariage.

MARIAGE. s.m. Union d’un homme & d’une femme par le lien conjugal. Le mariage est un contrat civil & un des sept Sacrements de l’Église. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’enfant né hors mariage autrefois était exclu des successions… et bien souvent exclu de la société. Cela commençait parfois par un baptême noté à l’envers ou en fin du registre (ou les deux), le plus souvent marqué du terme infâmant illégitime ou bâtard. Mais pas toujours, car rien n’autorisait les prêtres à commettre ces mesures vexatoires, et bon nombre d’entre eux se montraient plus ouverts, voire même accueillants.

Ainsi à Lonlay-le-Tesson (Orne), le prêtre notait l’acte en son rang, et miraculeurement il obtenait toujours le nom du père de la sage-femme. Celle-ci, personne jurée, était seule habilitée à donner le nom de la mère, et avait mission de lui faire dire le nom du père dans les douleurs de l’enfantement. Lequel père ainsi noté, était le père ou ne l’était pas, car il était facile de faire endosser une paternité, quoique la peur de l’enfer a dû faire dire le plus souvent la vérité à la plupard de ces filles.

A Chanveaux (Maine-et-Loire), le prêtre accueillait tous les enfants nés hors mariage de la paroisse voisine de Challain. Il est vrai que Chanveaux était une si petite paroisse que le prêtre n’avait guère de travail sur ses registres, tandis que sa voisine Challain était débordée… mais tout de même, quand on lit les 2 registres, on a le sentiment que Challain se débarassait du problème… et à Chanveaux, ces enfants étaient notés en leur rang, ce qui est déjà une grande marque de reconnaissance. Comme quoi on ne doit jamais faire de statistiques de enfants naturels sur une paroisse.

J’avoue ici, que lorsque je lis des sépultures, et que je vois de ces petites âmes parties en bas âge, je me dis aussitôt que ce fut mieux ainsi. Et oui, j’ai ces mauvaises pensées lors de mes lectures de registres !

Parfois, ces filles obtenaient, devant notaire une maigre indemnité du père, lorsque celui-ci avait bien voulu le reconnaître. Parfois même j’ai vu tel père doter dès la naissance l’enfant.

Ceci dit, après tant de lectures de registres, je ne suis pas certaine que toutes les paternités légitimes soient vraies, car la paternité endossée a existé, ne serait-ce que parce qu’autrefois on ne pouvait pas divorcer, donc il fallait bien faire la paix en famille et trouver une solution, surtout une solution honorable pour sauver l’honneur de la famille.

J’ai trouvé un acte notarié tout à fait surprenant, dont je ne citerai pas les noms car s’il existe des descendants ils pourraient m’insulter pour avoir dit la vérité (ma BAL est ainsi polluée) : monsieur avait engrossé une autre, et madame prenait à son compte l’enfant à venir pour sauver la famille. Il suffisait ensuite d’alerter trop tard la sage-femme officielle et le tour était joué.

Je me souviens être restée longuement interdite devant cet acte, dont à vrai dire je soupçonnais l’existence, tant le poids de la famille était énorme… et le poids des intérêts patrimoniaux encore plus…

Demain, soit je vous parle des grandes lignes de l’évolution de la famille et du mariage en Europe, selon l’ouvrage de Jack Goudy, Cambridge 1983, soit je vous parle du droit de succession de bâtards. A vous de voir.

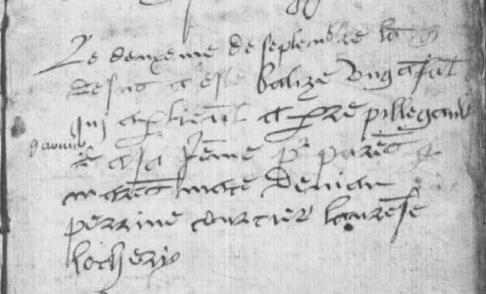

Par ailleurs, pour que vous puissiez vous échauffer les neurones, je vous propose un exercice de paléographie pratique : trouver l’erreur dans l’acte suivant (la solution viendra ensuite bien sûr). C’est un baptême à Château-Gontier en 1574 :

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne.

![]()

![]() Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.