Notes de Paul de Berthou (1859-1933), reprenant celles de l’abbé Nicolas Travers (1674-1750), et celles de Jules Forest, l’aîné, libraire quai de la Fosse à Nantes, disponibles sur le site en ligne des AM-Nantes.

Ces notes attestent que :

- la farine n’est pas transportée mais préparée sur place, à Nantes

- les moulins de Nantes étaient tous à eau

- la majorité des moulins pris en charge par le corps de ville pour nourrir la population

- tous les moulins de Nantes n’étaient pas à farine, ainsi il a existé un moulin de poudre à canon, en pleine ville

Moulin de la porte de la Poissonnerie

Du temps de St Félix, au dessus de l’endroit de la porte de la Poissonnerie, était aussi un moulin à eau, avec sa chaussée. La ville en fit l’acquisition dans le Xvème siècle, pour la construction des deux tours de la Provosté et de la Porte de Villes (Travers, I, 72)

Moulins Coustans, ou moulins à harnois

Les premiers moulins du Port Communeau furent établis par ordre de Saint Félix, dans le VIème siècle (Travers, I, 72)

1373 – Le livre censif de l’hôpital St Clément, écrit vers cette époque, nous apprend que les moulins Coustans, autrefois à l’hopital, avaient été changés pour 3 septiers et demi de seigle de rente, sur des terres dans la paroisse de St Similien, et dans celle d’Orvault, de Aurea Valle (Travers, I, 439)

Je trouve les moulins Coustans écrits de différentes manières : Coustans, Coustant, Coutant, Contant, Constant, Constance etc… Quelle est la bonne ? J.F.

1444 – On fit dans ces temps, une barrière sur la chaussée des moulins Coustant (Travers, I, 558)

1475 – Les glaces renversent les travaux publics commencés en 1474, auprès des moulins Coustant, autrement à Harnois (Travers, II, 156)

Le prieur de Notre Dame de Nantes prenait le vingtième du produit du Grand Moulin de Coustant et le dixième du Petit Moulin, et la prieure de Saint Cyr, du bourg des Moustiers, levait 4 septiers de froment par an sur le Grand et le Petit mouin de Coustant. (Travers, II, 156)

1568 … ordonna de griller le bardeau du moulin de Fromenteau, autrement Coustant, en Saint Léonard. (Travers, II, 410)

1568 … ordonna de hausser la tour du moulin de Harnois, en Saint Léonard (Travers, II, 410)

1588 – La ville s’opposa à l’exécution du sieur de Fromenteau de hausser la chaussée du moulin de Constance, appelé depuis les moulin de Constant, et aujourd’hui (vers 1750) le moulin Coustant. Il est vraisemblable que cette chaussée est un ouvrage de Constantin Chlorus, et qu’il la fit construite lorsqu’il commandait dans les Gaules. Il est certain qu’on l’appelait autrefois : la chaussée de Constance. Le moulin Constant appartenait autrefois à l’hopital de Saint Clément ; il passa en d’autres mains par un échange, et il devint la propriété de la ville par un acquêt. (Travers, III, 6)

1592 – Le bureau arrêta de fortifier le moulin à Harnois -Travers, III, 66)

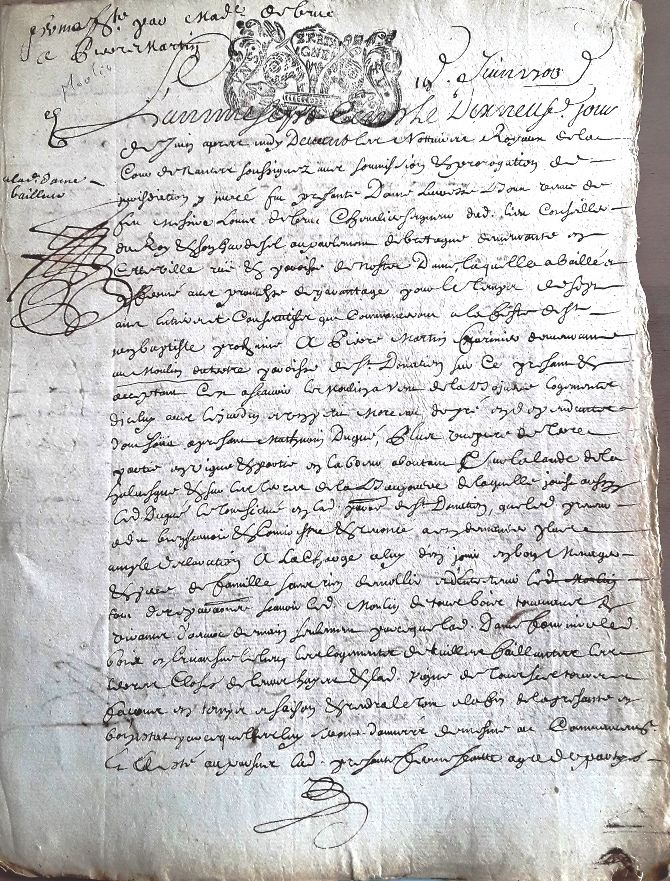

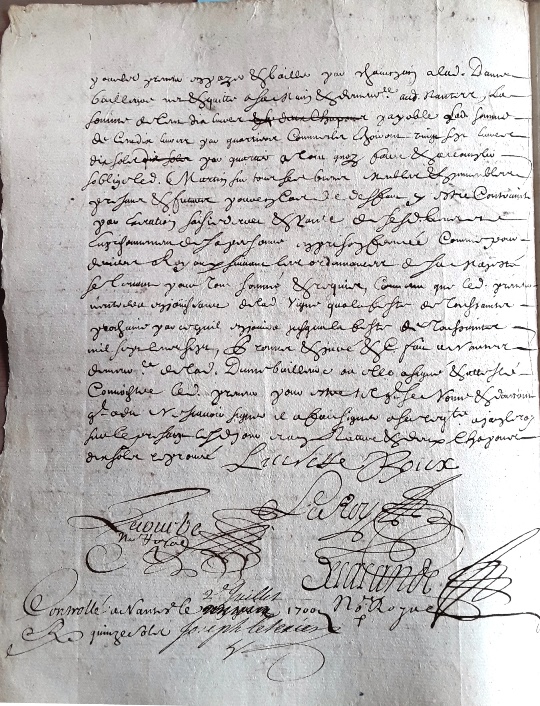

1617 – La ville acquit du sieur des Planches, seigneur de Froumenteau en Vallée, le moulin Coustant, dit le Froumenteau, situé en la paroisse de St Léonard, avec les vignes et pêcheries en dépendant, pour la somme de 4 100 livres. Elle ajouta 600 livres de supplément à ce prix. Ce moulin, avec ses dépendances, fut affermé 400 livres un mois après l’acquisition (Travers, III, 214)

1640 – Le moulin à poudre à canon, qui était auparavant à Sainte Catherine, avait été transporté depuis peu au moulin Coustant, où il y avait moins à craindre pour le public (Travers, III, 304)

1662 – 1er janvier, inventaire général des pièces et munitions d’artillerie, existantes à Nantes … sur la tour du Moulin Harnoier[1] 4 pièces … (Verger, Archives, I, 392)

1727 – La chaussée du Moulin Coustant, appelé Constance dans les anciens titres, comme ouvrage peut-être de César Constance Chlore, père du grand Constantin, et qui est le plus ancien moulin à eau de Nantes, menaçait ruine. Le rétablissement en fut ordonné et adjugé à la somme de 1 900 francs (Travers, III, 477)

1763 – On démolit la tour du moulin à Harnois et ledit moulin (Proust, continuation de Travers, 162, Soc. Academ. de N. 1867)

1824 – Dans notre enfance, on indiquait encore, dans le quartier de Saint Léonard, le moulin (à poudre) Coutant, y transporté en 1640 de la place Ste Catherine où il était dès 1596, quoi qu’il n’existat plus depuis bien des années « Le Cadre, Notes sur Nantes, 53)

Moulin de Toussaint

1422 – Une nouvelle confrérie avait été érigée à Toussaint, dans le siècle précédent. Le duc Jean V s’y fit inscrire le 14 novembre, et, pour son entrée, il accorda à l’église du lieu le droit de construire dans l’endroit, un moulin à eau sur pilotis ou sur des bateaux. On assigna pour ce moulin la voie d’eau de Toussaint sur une largeur de 37 pieds 6 pouces, et autant de longueur. L’acte passé à ce sujet nous apprend qu’il n’y avait point encore de moulins à vent à Nantes, que le duc n’y avait qu’un très petit nombre de moulins à eau, et que, l’été précédent la sécheresse avait été si grande que le peuple avait souffert de la disette des farines (Travers, I, 522)

1422 – Le duc était entré dans la confrérie de Toussaint, et il lui fit présent d’un emplacement sur les Ponts, pour y construire un moulin à eau. Le procureur du duc s’opposa à l’appropriement, sous prétexte que ce terrain faisait partie du domaine ducal, et qu’il ne pouvait être aliéné que du consentement ds Etats. Le trinunal passa outre, parce que c’était une donation pieuse et parce que la sécheresse de l’année précédente avait fait sentir que les moulins à eau, les seuls qui donassent farine, étaient en trop petit nombre (Huet, Statistique, 111)

1556 – L’an 1556, le Bureau avait demandé au roi d’avoir 6 moulins aux ponts de Piremil, e il ne les avait par obtenus. En en obtient 2 au pont de la Saulsais. Ces 2 nouveaux moulins, joints aux 2 de Notre-Dame, contigüs à ceux de la passée de Toussaint, et à un moulin que la ville bâtit quelques années après, au pont de Vertais, dit des Ponteraux et des Rouxeaux, faisaient sur la Loire 6 moulins à eau, qui ne subsistent plus. (Travers, II, 446)

Moulins de Barbin

Les moulins de la chaussée de Barbin furent construits par ordre de Saint Félix, dans le sixième siècle. (Travers, I, 72)

Moulins des Halles

Ces moulins furent construits dans le sixième siècle, par ordre de Saint Félix (Travers, I, 72)

Moulin Gillet, dit Godart

1475 – Le moulin Gillet, dit Godard, fut acheva en cette année -Travers, II, 156)

1614 … la ville aurait 4 gabares à Barbin, faisant passer au port de la Grosse Tour et au moulin Gillet -Travers, III, 184)

1625 – Les bateliers de Saint Pierre de Bouguenais, de Saint Jean de Coüeron, et du moulin Gillet, eurent défense le 9 février de passer quoique ce fut d’un bord de la rivière à l’autre. (Travers, III, 249)

1632 – « Le bureau ne prit aucune résolution sur la proposition faite touchand la chaussée de Barbin, pour y faite une oeuvre commode pour le public, et une écluse audit lieu, pour y faire passer les bateaux chargés de l’un et de l’autre costé, au lieu du grand dessein ci-devant projetté de la chaussée du moulin Gillet, ce qui serait de trop grand frais, et de faire un cail au devant du Port Communeau, et de hausser la muraille du moulin Gillet, à proportion de hauteur compétente. (Travers, III, 287)

Moulin du pain du chapitre de Notre-Dame

1483 – Le duc fit une fondation à la collégiale, et le trésorier Landais, pour la mettre à exécution, fit fermer, entre la chapelle de Bon-Secours et la Belle-Croix, sur la Grand Pont de Nantes, la moitié d’une des voies d’eau et le tiers d’une autre voie, pour la construction d’un moulin à eau. On l’appela le moulin du pain du chapitre de Notre-Dame, sa destination ayant été de moudre le froment pour le pain distribué manuellement, tous les jours, aux chanoines de Notre-Dame. Ce moulin ne subsiste plus depuis plusieurs années (du temps de l’auteur, vers 1750) ; mais l’eau devenue moins rapide et encore plus lente par la construction d’un autre moulin au joignant, dit le moulin Grognard, que la ville fit construire dans le siècle suivant, a donné lieu à un amas de sable dont la grève de la Saulsaie, aujourdhui île Feydeau, s’est formée insensiblement. (Travers, II, 184)

Je crois que ce moulin est le même que le moulin Adam. J.F.

Moulin Adam

1571 – L’on réparait le pont de Nantes, à la sortie de la Saulsaie, proche le moulin Adam. Ce moulin appartenait au chapitre de Notre-Dame et ne subsiste plus (Travers, II, 430)

Je crois que ce moulin est le même que celui que l’on nommait le moulin du pain du chapitre de Notre-Dame. J.F.

Moulin du Pont des Rousseaux

1580 – La ville faisait bâtir un moulin à eau, avec la maison pour loger le meunier, au pont des Rousseaux, proche Toussaint. (Travers, II, 504)

Moulin Grognard

1608 – On travaillait à asseoir dans la rivière le second pilier nécessaire pour la construction d’un moulin à eau, placé entre les ponts de Nantes et la Saulsaie. On y battit 313 pieux ou pilotis, faisait 8 381 pieds de bois. Ce moulin, qu’on appela le moulin Grognard, et qui ne subsiste plus, a beaucoup contribué à la formation de la grève de la Saulsaie, aujourdhui l’île Feydeau (Travers, III, 158)

Ce moulin appartenait à la ville (Travers, III, 169)

1660 – Le 29 avril, le fermier du moulin de la Saulsaie, qui appartenait à la ville, et qui, depuis quelques années (vers 1750) n’existe plus dans la vue d’obtenir quelque diminution du prix de la ferme, représenta que « les glaces ont esté et sont encore à présent (29 avril) en rivière, depuis la feste de Noël dernière, en telle sore qu’elle est prise partout et si extraordinairement que de vie d’homme elles n’ont esté semblables. ». Le bureau, ayant égard à sa réclamation, lui fit déduction de 150 livres. D’après de compte, les glaces furent en rivière pendant près de 5 mois. Pendant tout le carême, et durant tout ce temps, la ville était presque sans commerce. (Travers, III, 367)

1725 – On démolit, dans ce temps, le moulin Grognard, près Bon-Secours, parce qu’il nuisait aux travaux que l’on faisait alors à l’ïle Feydeau ; (Travers, III, 471)

1770 – Les bains du Moulin Grognard, près le pont de Belle-Croix, furent consumés par un incendie. Le sieur Jourdain, qui en était propriétaire, obtint l’autorisation de les reconstruire sur la grêve de l’ïle Feydeau que la ville lui afféagea pour 30 ans, nonobstant les oppositions des actionnaires de l’ïle Feydeau. ( Verger, Archives, III, 269)

Moulins sur bateaux, dans la Loire

1813 – Jacques Conty, ci-devant meunier marchand de farines, à Meung (Loiret), et présentement à Nantes, quai Jean-Bart, 12, marchand de grains, touché des entraves que le département apporte à l’approvisionnement de farine de cette cité populeuse, et même de tout le département, offre d’établir à ses frais des moulins à eau d’une structure particulière, sur l’un ou l’autre des bras de la Loire, au-dessus ou au-dessous des ponts, suivant que les bancs de sable ou les courants l’exigeront, et dans les endroits qu’il jugera convenables à cet établissement, sans toutefois gêner la liberté de la navigation. Il se flatte, si son offre est agréée, de mettre ses concitoyens à l’abri de toute crainte à cet égar : mais, pour l’indemniser des frais immenses d’une entreprise de cette nature, il demande pour lui ou les siens, un privilège exclusif de 30 années, et ose l’attendre de la sagesse d’une administration échirée. Nantes le 3 décembre 1812. Signé Conty-Bigot. (Journal politique de la Loire Inférieure, 6 février 1813)

Moulin du Pont de la Belle-Croix et Moulin de la Magdeleine

1823 – Mise en vente d’un moulin à bled sur bateau, amarré et ayant droit d’emplacement aux deux premières arches du Pont de la Belle-Croix, du côté de l’île Feydeau ; mis en mouvement par une roue, et garni de tous ses ustenciles et accessoires. (Journal de Nantes, 19 mars 1823)

1832 – Le 20 décembre, il sera procédé à l’adjudication volontaire de 2 moulins à farine, montés sur bateaux, établis à Nantes, l’un près le pont de la Belle-Croix, l’autre près celui de la Madeleine. (La Loire, 19 décembre 1832)

[1] ici on lit Harnoier ; généralement on disait moulin à harnois